Maestro Fernando Xochihua,

siempre te recordaremos como el gran magistrado,

defensor de los pueblos indígenas

La llegada del obispo Alejo Zavala a la nueva diócesis de Tlapa fue una señal prodigiosa para los pueblos olvidados de la Montaña. La situación era catastrófica por el abandono secular, el aislamiento histórico, las condiciones deplorables de las familias indígenas, el monoligüismo de la población y la ausencia de las instituciones educativas y de salud. Además de la alta marginación la región estaba militarizada y las corporaciones policiacas se ensañaban contra los habitantes: robaban sus cosechas, sus animales, violaban a las mujeres, torturaban a cualquier persona que catalogaban como sospechosa. Los ministerios públicos que lucían sus pistolas en el cinto se encargaban de amedrentar y extorsionar a los detenidos. Bajaban a la gente amarrada y hacían de este escarnio un espectáculo en el centro de Tlapa. Fueron centurias marcadas por la barbarie, el despojo, la explotación y el sometimiento caciquil.

La guerrilla tuvo un terreno fértil en esta geografía agreste en el que encontró cobijo y apoyo en las comunidades y donde varios indígenas se adhirieron a su movimiento. La rebeldía es parte de la cultura heroica de los pueblos que han resistido a las políticas etnocidas y depredadoras. Eran pocos los sacerdotes que se atrevían a inculturarse y a caminar con los pueblos de la Montaña. La barrera del idioma impedía avanzar en un proceso de evangelización liberadora, sin embargo, su compromiso pastoral fue muy grande, por eso decidieron conformar equipos para trabajar en Metlatónoc. Tuvieron acercamiento con los maestros que trabajaban en la región. En esos años conocieron al maestro Othón Salazar quien fue una figura clave por el liderazgo que ejerció en las comunidades Ñu savi y en el magisterio indígena. Enarboló la bandera del partido comunista para dar la pelea contra los caciques priistas.

La coyuntura continental de 1992 fue clave por la lucha emancipadora que emprendieron los pueblos de América. Emergieron como actores políticos que desafiaban a los gobiernos colonialistas y que desenmascaraban el régimen opresor que hasta la fecha sigue expoliando a los pueblos originarios. Se opusieron abiertamente a la celebración del V Centenario que pomposamente el gobierno español catalogó como el encuentro de dos mundos. Los pueblos salieron a las calles a protestar, a tirar las estatuas de los conquistadores, a desmitificar la historia oficial que en realidad es la historia de los vencedores. Construyeron una nueva narrativa para denunciar el racismo, la discriminación, la explotación, las políticas integracionistas y populistas, las visiones folclóricas y etnocéntricas. Reivindicaron a la civilización mesoamericana como la matriz de sus culturas. Su toma de conciencia como sujetos políticos los ha llevado a liberarse del colonialismo interno impuesto por las cupulas del poder económico y las elites políticas. Actualmente el movimiento indígena se nutre de su propio derecho, aplica su propio sistema de justicia, ejerce su autonomía defendiendo su territorio y brindando seguridad con sus policías comunitarios. La negra noche del esclavismo ha empezado a vislumbrar un nuevo horizonte de justicia que florece en las luchas cotidianas que libran los pueblos para hacer efectivos sus derechos.

En este marco de los 500 años de resistencia indígena de los pueblos de América, el Papa Juan Pablo II erigió la diócesis de Tlapa el 4 de enero de 1992 con la publicación de la bula Efflorescentem Mexici. La Iglesia católica de América había cobrado notoriedad con las conferencias episcopales de Medellín (1969) y Puebla (1979) donde plasmaron el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos, describieron los rostros sufrientes de Cristo y descubrieron que los pobres nos evangelizan. Estas reflexiones teológicas nutrieron de contenido a lo que popularmente se conoció como teología de la liberación. Estos aires de renovación eclesial se fortalecieron con la emergencia de los pueblos que luchan por su emancipación política y al mismo tiempo recuperan su cosmovisión, sus prácticas rituales, su organización religiosa en mayordomías y los símbolos sagrados plasmados en sus santos y en el culto mariano.

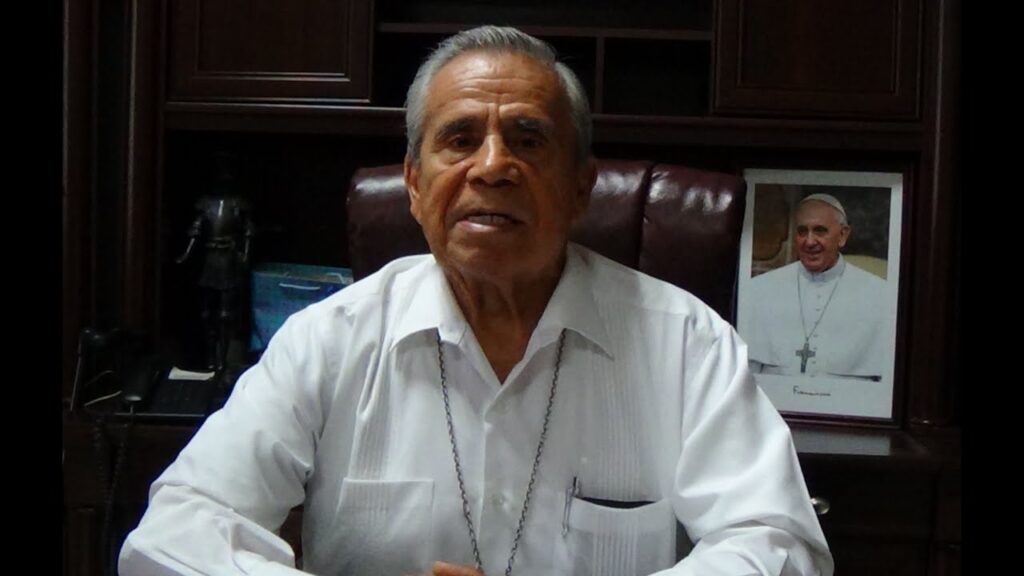

Con la ordenación episcopal de Alejo Zavala Castro el 25 de marzo de 1992 en la ciudad de Tlapa, el pueblo creyente encontró en su figura al pastor que acompaña a los pueblos, que va al frente de sus luchas, que dialoga con las autoridades, que participa en sus fiestas y que vela por sus derechos. Las comunidades de la Costa Montaña lo recuerdan con mucho cariño porque impulsó la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia un proyecto largamente planteado a las autoridades que siempre relegaron. Fue consciente el papel que jugaba en la región, como un mediador y como representante de la iglesia que escuchaba el clamor de los pueblos. Con total libertad y transparencia planteaba a las autoridades el sentir de la gente, sus demandas más sentidas y sus históricos reclamos.

De padres campesinos, el obispo Alejo fue fiel a sus orígenes. Nació en Galeana, una pequeña comunidad de Puruándiro Michoacán. Trabajo en el campo al lado de Alejo, su papá. Doña Catalina, su mamá le infundió la fe católica y le inculcó la enseñanza del catecismo. El ambiente religioso que se respiraba en la familia y en su comunidad influyeron para que a los 15 entrara al seminario diocesano de Morelia. Destacó por ser un buen estudiante, con mucho carisma, de trato sencillo y bromista. Sobresalió como buen basquetbolista y con grandes virtudes para formar equipo de jóvenes en las parroquias que visitaba. En diciembre de 1966 fue ordenado sacerdote por el obispo Manuel Martín del Campo en la catedral de Morelia. Fue promotor vocacional de la arquidiócesis y en 1983 recibió el nombramiento de vicario episcopal de la región del Bajío.

Como obispo se reencontró con la gente de las comunidades rurales, pero en la Montaña redescubrió la riqueza espiritual de los pueblos indígenas. La forma de celebrar su fe de manera comunitaria, de presentar siempre la ofrenda y dar las gracias por los dones recibidos a pesar de la precariedad y las condiciones adversas. Estos valores impactaron mucho en la sensibilidad de un obispo que se fue convirtiendo en el pastor sencillo que está cerca de sus ovejas, que las escucha y las consuela. Que se solidariza con los más pobres y que apoya a los pueblos que se organizan para que haya seguridad y justicia en la Montaña. Supo acompañar al padre Mario Campos para animarlo en su trabajo pastoral. Llegó a participar en asambleas regionales que dieron origen a la policía comunitaria. Reconoció la gran contribución de este sistema para brindar seguridad a la gente. La participación de la iglesia diocesana y el obispo Alejo fueron claves para darle fuerza a este sistema de seguridad y justicia que ha enfrentado el embate de los gobiernos, pero que sigue pujante a sus 30 años.

En las asambleas diocesanas, donde participaban los sacerdotes, religiosas, religiosas y laicos se conformaron las comisiones y se elaboró el plan diocesano de pastoral que fue el documento guía para todo el trabajo parroquial. Dentro de los objetivos del plan en al ámbito de la pastoral social se planteó la promoción de los derechos humanos y la formación de promotores parroquiales. Esta tarea fue coordinada por el ahora director de Tlachinollan. Fue un trabajo pionero que se inició en las parroquias con algunos agentes de pastoral. Con el tiempo se conformó un grupo de promotores de derechos humanos que se encargaron de dar talleres y documentar algunos casos que preocupaban a las comunidades.

Con el apoyo del obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas de la diócesis se creo el centro de derechos humanos de la Montaña que en su origen formó parte de la diócesis y posteriormente se constituyó en una asociación civil, siendo el obispo Alejo el presidente del consejo consultivo de Tlachinollan. Su respaldo fue determinante en momentos críticos, tanto por las amenazas que enfrentábamos de los policías y del ejército como de los procuradores de justicia, jueces y gobernadores que siempre han desacreditado nuestro trabajo. También don Alejo siempre estuvo cerca ante múltiples dificultades que padecimos al carecer de lo más básico para acompañar a la gente de la Montaña. Su acompañamiento ilumino este tortuoso caminar. También fue un gran artífice de proyectos estratégicos de la diócesis como la creación del seminario diocesano Tonantzin Guadalupe que se logró gracias a la donación de un terreno de la comunidad nahua de Atlamajalcingo del Río.

Con la publicación del plan diocesano de inmediato los agentes del Cisen difundieron que la Iglesia se aponía a la reforma al artículo 27 impulsada por Salinas de Gortari que abrí la puerta para la privatización de las tierras ejidales. También dolosamente elaboraron un documento que mandaron al secretario de Sedesol, Carlos Rojas, donde decían que la diócesis apoyaba la lucha armada y que varios sacerdotes estaban vinculados con estos grupos. Estos infundios dieron pie para que el obispo hablara con Carlos Rojas sobre el contenido de ese documento, que por comentarios de funcionarios menores, él había mandado pedir. Carlos habló con el obispo y le manifestó que no había solicitado esa información. La realidad es que en esos tiempos el gobierno de Salinas de Gortari mandó pedir a Sedesol que investigara qué organizaciones sociales, civiles y eclesiales apoyan a los zapatistas. El Cisen se encargó de elaborar esas fichas sin sustento.

Don Alejo fue evangelizado por los pueblos de la Montaña al grado que aquí dejo su corazón. Después de 15 años de servicio como pastor de la Montaña recibió su nombramiento como obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Fue otra gran experiencia que requirió mayor esfuerzo por la extensión de la diócesis y por la diversidad de problemas que le tocó atender. Su gran capacidad para escuchar y su gran disposición para atender a los feligreses fue ganando la confianza y el respeto. La carga de trabajo fue mermando la salud de don Alejo que se sobreponía a pesar de las adversidades. Nunca perdió el sentido del humor y siempre fue un gran compañero y amigo de los sacerdotes y religiosos. Su carisma favoreció el trabajo en equipo y fue un gran mediador para atender los conflictos inter religiosos. Por la edad llegó su jubilación que le permitió descansar un poco y que pudiera atenderse medicamente. La arquidiócesis de Morelia lo acogió y con el apoyo de un sobrino, que siguió sus pasos como sacerdote, pudo sobrellevar de la mejor manera el cuidado de su salud. El día en que despedimos a nuestros difuntos, don Alejo se marchó para acompañarlos en su travesía al más allá. “Está con Dios”, dijo una indígena de Tototepec, después de rezar por su eterno descanso